(聞き手:水源地環境センター 仙台事務所 佐藤)

(WEC)

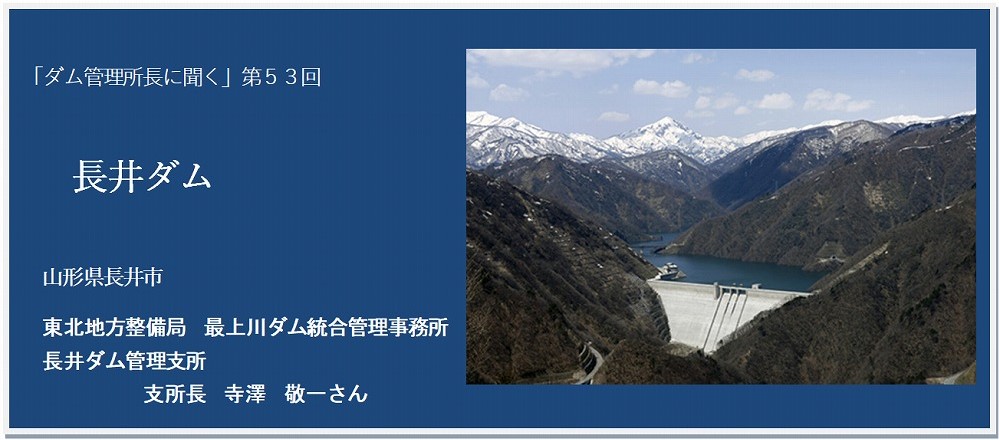

「ダム管理所長に聞く」第53回は、最上川水系小里川

置賜野川

に建設された長井ダムを管理する東北地方整備局最上川ダム統合管理事務所長井ダム管理支所の寺澤支所長にお伺いしました。

寺澤支所長、どうぞよろしくお願いします。では、はじめに長井ダムの概要についてご紹介下さい。

ダムの概要

市街地に近接した、地域活性化へ貢献したダム

(寺澤支所長)

長井ダムは山形県を流れる最上川の上流部にある支川置賜野川に建設された堤高125.5m、堤頂長381m、堤堆積約120万m3、総貯水容量5,100万m3、山形県で一番背の高いダムです。

洪水吐は調節用ゲートを持たない自然調節方式を採用し維持管理の軽減を図った重力式コンクリートダムで、洪水調節、河川環境の保全、農業用水の補給、水道用水の補給、水力発電を目的とした多目的ダムです。

管理開始は、東日本大震災の起きた平成23年からであり、完成14年目を迎えます。

長井ダムへのアクセスは、車を利用した場合、山形駅(山形県庁所在地)から約2時間、09年のNHK大河ドラマ「天地人」で有名になった米沢市の米沢駅より約1時間程です。立地は04年映画「スウィングガールズ」の舞台になった長井市にあり、市街地より約20分と比較的市街地に近いダムです。

長井ダムの特徴としては、建設当時から地元の長井市と連携し、地域活性化への貢献を目指したダムで、令和2年には東北地方整備局に長井市が要望を行い、長井ダムの一部区域が「都市・地域再生等利用区域」に指定されました(水辺空間のオープン化)。

水辺空間のオープン化は「東北初」、管理ダムでは「全国初」となる指定で、長井ダムの一部区域で民間事業者による旅行商品としてのダム見学やイベント開催などの営業が可能となりました。水辺空間のオープン化による地域活性化への貢献という新しい役割を担っているダムなので、地域の方々をはじめ多くの方に愛されているダムです。

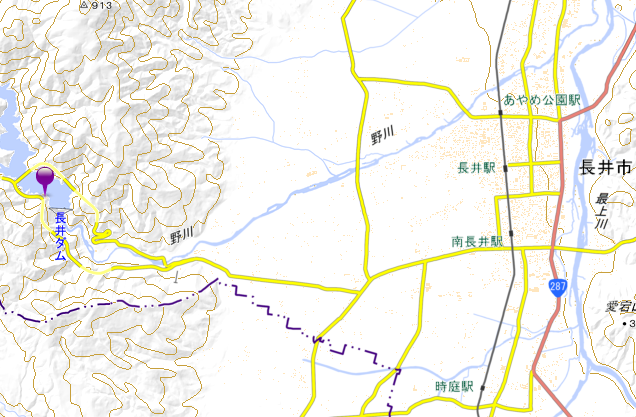

位置図

位置図(広域)

建設の経緯

最上川沿川の洪水被害の軽減を主目的に建設されたダム

長井市で最上川に合流する置賜野川には、昭和28年に 管野 ダムが、昭和36年には 木地山 ダムが建設されました。しかし、昭和42年に羽越豪雨が最上川流域を襲い、激甚災害に指定される程の壊滅的な打撃を受けたのですが、その2年後の昭和44年8月にも集中豪雨が発生しました。

当時の建設省東北地方建設局(現:国土交通省東北地方整備局)は昭和49年3月に「最上川水系工事実施基本計画」を改定し、最上川上流部において多目的ダムによる洪水調節を計画、既にスタートしている白川ダム(置賜白川)に加え寒河江ダム(寒河江川)を建設し、最上川水系の治水と利水に充てようとしました。

昭和51年4月、山形県は管野ダムの直下流に大規模多目的ダム建設を行うための予備調査を開始、そして昭和54年4月、実施計画調査に着手、昭和59年4月には国の事業となり、沿川地域のさらなる浸水被害を防ぐため、長井ダムが建設されました。

置賜野川周辺の浸水状況

置賜野川 谷地橋崩落状況

長井市内浸水状況写真

地域活性化

長井ダムにおける河川空間のオープン化

令和2年に河川空間のオープン化の運用を開始したことは先に述べましたが、オープン化の指定を受けるためには、河川管理者や地方公共団体等で構成する協議会等において地域の合意を図る必要がありました。長井ダムでは、平成24年に設立された「水源地域ビジョン推進会議」で合意を図っています。

オープン化のメリットとして、「イベント施設やオープンカフェ、キャンプ場等を設置することが可能となり「河川敷地の多様な利用が可能」となります。一例として、水陸両用バスや屋形船の運行、民間によるダム見学案内等を行って、多くの来場者がきております。

(WEC)

管理ダムでのオープン化は全国初とのことですが、どのような経緯が有ったのでしょうか?詳しくお聞かせください。

オープン化までの経緯

(寺澤支所長)

長井ダムでは建設当時から長井市と連携して、現場見学会等を実施しており、長井市としても長井ダムの活用に積極的でした。

平成29年に道の駅「川のみなと長井」がオープンした際も、長井ダムへの集客に向けて道の駅に設置された河川用の情報モニターへ長井ダムの越流時のライブ映像や紅葉時期の映像を提供して集客に努める等、ダムと道の駅の連携した広報活動をおこなっていました。これを皮切りに、

平成30年5月~ダム湖を活用した屋形船や水陸両用バスによる試験運行にて長井ダム周辺の活用方法について模索、観光客の意向や採算性、事業体制等の調査を実施

平成31年4月~河川空間のオープン化の指定を受ける準備を開始

令和元年9月 水源地域ビジョン総会で同意を得る

令和2年1月 都市・地域再生等利用区域の指定等の要望書を提出

令和2年1月 東北地方整備局長が都市・地域再生等利用区域の指定

令和2年3月~占用申請

令和2年4月 運用開始

長井ダムでの河川空間オープン化までに2年かかりました。長井ダムと地元の連携の賜物と思っています。

オープン化の事業内容について

長井ダムでは、

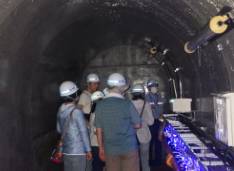

(1) 長井ダム管理支所、堤体エレベーター、監査廊

(2) 展望所、展望所前広場

(3) 折草沢(おりくさざわ)管理用道路

(4) 合地沢(がっちさわ)湖面広場

と、大きく4カ所のオープン化エリアがあり、ダム見学やイベント広場としての活用、水陸両用バスやボートツーリング、水上自転車、SUP等で活用されています。

長井ダム案内人及び見学者

カヌーツアー(合地沢)

水陸両用バス(折草沢)

紅葉時期のながい百秋湖遊覧船(折草沢)

またオープン化とは関係ありませんが、令和6年5月にはダムにかかる竜神大橋(県道)からバンジージャンプを行い、大盛況となりました。主催者側から筆者にも勧められたのですが、体重制限でアウトでした。(笑い)

百秋湖へのバンジージャンプ!

地域防災活動等への取り組み

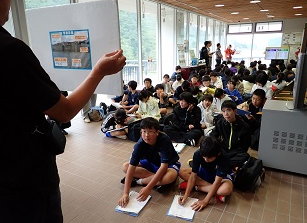

長井ダム管理支所としても防災広報等の取り組みの一環として、ダム施設に関する見学会を開催しています。見学会では、堤体内監査廊等を案内し、洪水調節におけるダムの機能や日頃のダムの取り組みについて説明することとして、ダム周辺の小中学校や周辺自治体の住民の方等を受け入れています。

長井市民の一部の方

長井北中学校の授業

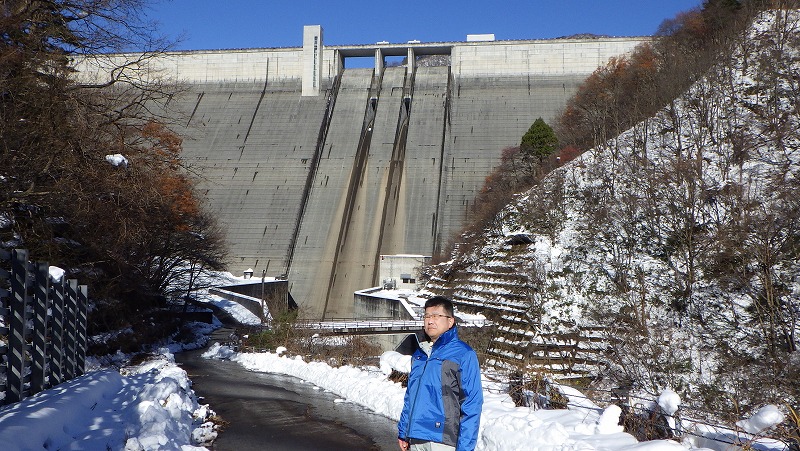

見学の途中で、皆さんが喜ぶのが堤体内部に通じる展望エレベーター(一部ガラス張りで外が見られる)です。堤頂部から約100mを降り監査廊を通って下流広場へ。下流広場から見上げるダムは迫力満点です!

下から見上げた長井ダム

夏と秋のイベントによる賑わいの創出

長井市では季節毎にお祭りがありますが、その中から長井ダムに関連する祭りを紹介します。

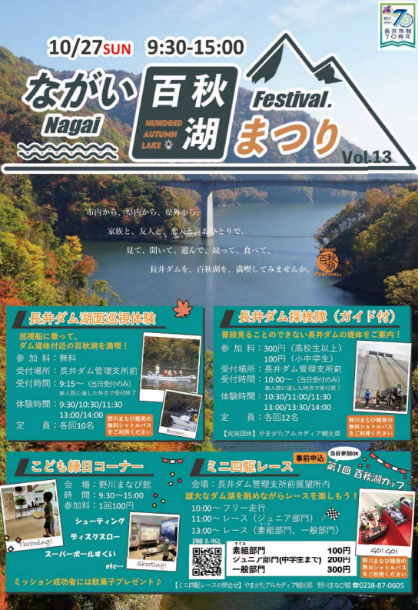

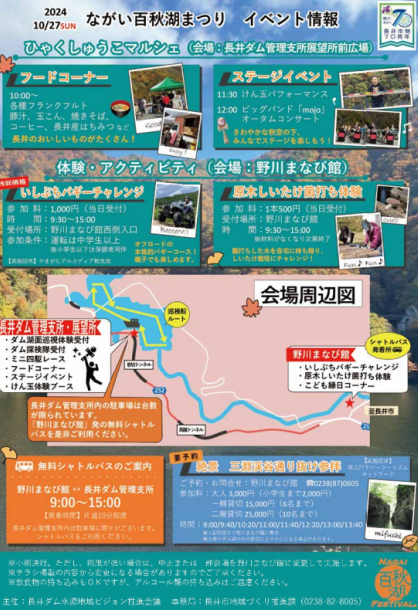

夏のイベント「ながい水まつり」、秋のイベント「ながい百秋湖まつり」

「ながい水まつり」は、年に1回、8月の第1土曜日に開催されているイベントで、ダム堤体内見学や普段は行けない箇所への湖面巡視等で広報活動等を行っています。このイベントは毎年好評で、長井ダムに触れる重要なイベントとなっております。

見学風景

また、「ながい百秋湖まつり」は10月の第4日曜日に開催されるイベントであり、ダム堤体内の見学や周辺の山々の紅葉が素晴らしい時期に、水まつり時期とは景色が全く違ったダム湖の湖面巡視等を行っております。来場者の中には夏、秋と連続してこられる方や、東北地方以外からもたくさんお越しいただいています。

ながい百秋湖まつり 賑わい状況

イベント周知チラシ(表)

イベント周知チラシ(裏)

ながい百秋湖まつり

船上巡視体験

百秋湖まつりで一般客同士のデュエット

ダム堤体内巡視体験

(WEC)

長井ダムが地域と連携して活性化に努めていることは素晴らしいですね。この他にも周辺にはたくさんの魅力があるようですが、よかったら教えて下さい。

野川まなび館

(寺澤支所長)

長井ダム近隣には自然体験や環境学習、水循環・水文化等をテーマに交流を図ることができる「野川まなび館」があります。「野川まなび館」では、「NPO最上川リバーツーリズム」が主体となり、ゴムボートによる「三淵渓谷通り抜け参拝」や「ながい百秋湖まつり」、自然やダムを体験できるイベントやウォーターインタープリター養成講座により水に関する知識を得ていただく講座を行い、水の案内人を養成しています。また、「ながい水カード」の発行、「野川水源地域フォトコンテスト」等、水に関連するイベントを多数行っています。

ながい百秋湖、名前の由来

長井ダム貯水池は「ながい百秋湖」と命名されていますが、ダム湖が位置する地名「ながい」と、ダム湖誕生に対する希望をこめた言葉「百秋」を組み合わせて名づけられました。

『古事記』に、「豊葦原之千秋長五百秋之水穂(とよあしはらのちあきのながいほあきのみずほの)」とあります。稲穂の実る美しい国土が、千年も五百年もいつまでもという意味です。長井の豊かで美しい風土がダム湖とともにいつまでも、「長五百秋(ながいほあき)」という言葉にその思いを馳せることが出来ます。

秋には紅葉が水面に写り、訪れた人はその素晴らしい秋の景観を堪能する事が出来ます。「百秋」という言葉からは、その素晴らしい秋の景観をイメージすることも出来ます。

「長井」に誕生するダム湖が地域の発展に貢献し、その素晴らしい景観は地元だけでなく訪れる多くの人々にも末永く愛されるようになって欲しい、その気持ちが「ながい百秋湖」という名前にこめられています。

ダム湖上流の悲恋伝説

ながい百秋湖の上流には三淵渓谷(みふちけいこく)という、屹立とした岸壁と木々に囲まれた幽玄な風景で見るものを圧倒させる箇所があります。この箇所は、前九年の役(1051~1062)で討伐された安倍貞任の娘、卯の花姫が身投げしたという言い伝えがあります。長井市のシンボルでもある黒獅子は、里を案じ続ける卯の花姫が竜神(大蛇)となり、里の祭りの日に野川を下ってくる姿であるという言い伝えがあります。

水の神であり、川の流れそのものを象徴する黒い獅子を「おしっさま」と呼び慈しむ態度は、時に暴れ川となる水の脅威と多くの恵みをもたらしてくれる水への感謝です。

「水が集まるところ」に由来する長井で人々が自然に身につけてきた、豊かな水に対する感情に他ならないと思います。

三淵渓谷ボートツアー

ボート出発の様子

卯ノ花姫が身を投げたとされる野川上流、長井ダム百秋湖の最奥に、竜神を祀る三淵神社があります。市内の總宮神社の奥の院で、歩いて訪ねることはできませんが、神社のある三淵渓谷まで、先程述べた「NPO最上川リバーツーリズム」ボートによる参拝ツアーが行われています。屹立した岸壁と木々に囲まれた幽玄な風景は、見るものを圧倒します。黒獅子の起源、歴史深い絶景をぜひ体験して欲しいものです。

やまがた百名山

長井ダム周辺には、「登山やウォーキング等で多くの人々が訪れる山」「保全活動やレクリエーション活動など、地元生活に密着して大切にされてきた山」「素晴らしい眺望、歴史的な魅力など、魅力がある山」として、認定された3つの山があります。

熊野山(くまのやま)

熊野山は標高が670mと低いながらも展望地が多く、尾根筋にある第一・第二展望台はいずれも長井ダムと祝瓶山のビューポイントで、第二展望台からは大朝日岳の山頂がわずかに見えることも。標高670mの山頂には三等三角点があり、南側には置賜盆地を一望できます。なお、熊野神社のある場所を「熊野山」、山頂を「無名山」と呼ぶことも多いですが、670mのピークを「熊野山」としています。

熊野山からの風景

葉山(はやま)

「朝日連峰の端の山」を意味する長井市の葉山は、なだらかな山容が特徴的の山です。長井市から葉山に登頂するコースは3つあり、白兎コースはV字の道や苔むした道が特徴的な、尾根をまっすぐ登り上げるコースです。中腹の展望台からは吾妻連峰、磐梯山の景色が良好です。

3コースが合流する先に山頂の葉山神社があり、隣には自由に休憩できる葉山山荘があります。奥の院まで足を運ぶと朝日連峰、飯豊連峰、吾妻連峰、磐梯山を見渡せる360°のパノラマ、中でも目の前に立つ祝瓶山(東北のマッターホルンの異名を持つ)の迫力が圧巻です。

葉山山頂付近

祝瓶山(いわいがめやま)

急峻で美しいその山容から「東北のマッターホルン」の異名を持ち、日本三百名山や東北百名山にも選ばれる秀峰です。山頂からは朝日連峰や飯豊連峰をぐるりと一望する好展望を堪能できます。木地山ダムの湖面に姿が映る「逆さ祝瓶」も絶景。

※祝瓶山へのアクセス道や登山中にある角楢吊橋は通行可能な時期が限られているため、登山前に長井市HPなどをご確認ください。

祝瓶山

(WEC)

本日は長井ダムと周辺の魅力を熱く語っていただきありがとうございます。最後に寺澤支所長から一言お願いします。

(寺澤支所長)

長井ダムや長井市についていろいろご紹介させていただきました。長井ダムは地域の方々のご協力によりダム建設時代から現在までダム湖周辺の整備をしつつ、一般開放する取り組みを継続して実施しています。

さらには地域防災活動等への一助を担う施設でもあり、小中学生等、未来を背負う方々にダム等へ興味を持っていただき、将来の土木技術者を目指してもらいたい思いがあります。

筆者による子供たちへのダムに関する土木技術を説明

長井ダムは地域の皆さんのお力添えにより支えていただいております。水辺空間のオープン化による地域活性化への貢献という役割も担っているダムなので、これからも末永く地域と連携して行きたいと考えております。

(WEC)

本日は忙しい中、お相手していただきありがとうございます。寺澤支所長、これからもよろしくお願いいたします。

■長井ダム:https://www.thr.mlit.go.jp/mogami/nagai-info/overview.html