水資源・水循環政策に関する最近の動向

内閣官房水循環政策本部事務局

国土交通省水管理・国土保全局水資源部

■新たな水循環基本計画への変更

○はじめに

我が国では、近年、都市部への人口集中、産業構造の変化、地球温暖化に伴う気候変動等の様々な要因が水循環に変化を生じさせ、それに伴い、渇水、洪水、水質汚濁等の様々な問題が顕著になってきました。水循環に関わる施策については、これまで幅広い分野に及ぶ多種多様な個別の施策が講じられてきましたが、これからは「健全な水循環の維持または回復」という目標を共有し、これら個別の施策を相互に連携・調整しながら進めていくことが重要であり、政府全体で総合的に施策を進める必要があるといった議論が深まってきました。

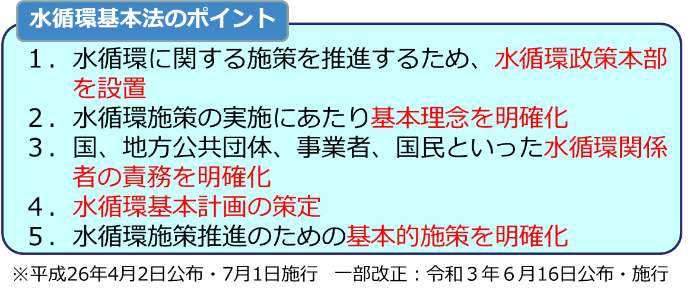

そこで、2014年7月に、水循環に関する施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ一体的に推進するため、「水循環基本法」が制定されました。

水循環基本法では、我が国の水循環に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、我が国の水循環に関する施策の基本となる水循環基本計画を策定することが定められています。これまでの水循環基本計画の策定・変更経緯は次のとおりです。

○水循環基本計画変更の経緯について

令和2年6月に水循環基本計画を閣議決定(令和4年6月に一部変更)し、これに基づき水循環に関する施策を推進してきましたが、令和6年能登半島地震では、上下水道施設などのインフラが被災し、生活用水の確保が課題となりました。これにより、水循環を構成する水インフラの耐震化や地下水の活用等による代替性・多重性の確保など、平常時からの備えの重要性が顕在化しました。また、最適で持続可能な上下水道への再構築が求められている中、令和6年度に水道行政が厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管されたことも契機に、上下水道一体での施設等再編や官民連携による事業の効率化・高度化を図るなど基盤強化の一層の推進などが必要となりました。

これらを踏まえ、令和6年4月2日に水循環政策本部会合が開催され、本部長である内閣総理大臣から、水循環に関する情勢の変化等を踏まえて水循環基本計画を変更するように指示があり、令和6年8月30日に水循環政策本部会合が開催され、同日に新たな水循環基本計画が閣議決定されました。水循環基本計画は、前述したとおり、概ね5年ごとに変更することとされていますが、今回は約1年前倒しでの変更となりました。

水循環政策本部会合の概況(R6.4.2)

○新たな水循環基本計画の概要

水循環基本計画は、水循環に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とし、水循環の目指すべき姿や今後おおむね5年間で重点的に取り組む主な内容を「総論」に記載するほか、水循環基本法で定められた基本理念に基づく「水循環に関する施策についての基本的な方針」(第1部)、「水循環に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策」(第2部)、「水循環に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項」(第3部)を記載しています。

○重点的に取り組む主な内容について

(1) 代替性・多重性等による安定した水供給の確保

令和6年能登半島地震の被災地では飲料水だけではなく生活用水の確保が課題となりました。こうした中、被災地の一部では地下水や湧水、雨水が活用されるなど、代替水源の重要性が再確認されました。また、雨水も利用できる水循環型シャワーなどの新技術等の活用も行われました。これらの教訓等を踏まえ、水循環基本計画では水インフラの耐震化や早期復旧を実現する災害復旧手法の構築、地下水等の代替水源の有効活用など、災害に強い水インフラ整備を推進するとともに、災害対応上有効と認められる新技術について活用を推進することとされています。

(2) 施設等再編や官民連携による上下水道一体で最適な持続可能な上下水道への再構築

人口減少やインフラ老朽化が進む中、災害に強く、持続可能な上下水道の機能を確保するため、ウォーターPPPを始めとした官民連携や上下水道施設等の再編、DX導入等、上下水道が一体となって、事業の効率化・高度化を図ることで基盤強化を推進することとされています。このうち、上下水道施設等の再編については、基盤強化のため、地域の実情を踏まえて、広域化を推進しつつ、平時の効率性と災害時の迅速な復旧の観点も考慮し、分散型システムを必要に応じて活用することとされています。くわえて、カーボンニュートラルの視点で、施設配置の最適化(上流からの取水、汚水処理の集約や施設の統廃合)による省エネルギー化も推進することとされています。

(3) 2050年カーボンニュートラル等に向けた地球温暖化対策の推進

2050年カーボンニュートラルに資するべく、水需要の変化を踏まえつつ、全国の各種ダム等のインフラを最大限活用し、流域の関係者の連携による最適な水管理を徹底し、官民連携による水力発電の最大化等を推進することとされています。また、これらの取組に加え、上下水道施設等施設配置の最適化(上流からの取水、汚水処理の集約や施設の統廃合)による省エネルギー化、森林の整備や保全等に取り組みつつ、流域一体でのカーボンニュートラルに向けた取組を推進することとされています。

他方、2050年カーボンニュートラル実現に向けて緩和策を着実に推進し、気温上昇を工業化以前に比べて1.5℃程度に抑えられたとしても、熱波のような極端な高温現象や大雨等の変化は避けられません。そのため、渇水対策や治水対策などの適応策についても推進することとされています。

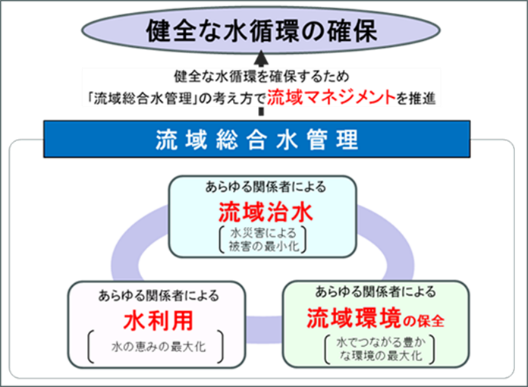

(4) 健全な水循環に向けた流域総合水管理の展開

水循環に関する課題は様々であるとともに、地域の実情に応じて水循環の在り方も異なります。そのため、これら複雑な課題等に対応するため、流域総合水管理の考え方を踏まえた取組を全国に展開することとされています。

流域総合水管理の展開に当たっては、流域水循環協議会や地方公共団体等が、流域内での水循環に係る課題や施策を定める流域水循環計画の策定において、流域の特性を踏まえつつ流域総合水管理の考え方を取り入れることを、国が推進することとされています。

流域総合水管理のイメージ

(5) その他の重点的な取組について

その他にも、これまでの水循環に関する施策の実施状況や残されている課題等も踏まえ、あらゆる関係者の水循環への理解と関心が深まるよう、水循環に関する普及啓発、広報、教育・人材育成や認証制度等による官民連携の促進に取り組むほか、水循環の様々な課題の実態を把握するため、調査の実施や科学技術の振興にも取り組むこととされています。また、「保護地域以外で生物多様性保全に資する地域」(OECM)を活用した健全な生態系の保全や水問題に関する国際会議等における情報発信や意見交換、開発協力、我が国の技術、人材、規格等の活用を通じて、国際連携や国際協力を一層加速することとされています。

○おわりに

水循環について日頃考える機会は少ないと思いますが、水循環基本法では「「水循環」とは、水が、蒸発、降下、流下又は浸透により、海域等に至る過程で、地表水又は地下水として河川の流域を中心に循環すること」とされ、水道施設や下水道施設などの水インフラを流下する過程も含まれるなど、その接点は多種多様です。

健全な水循環の維持又は回復に向けては、関係者が相互に連携・協力することが重要となります。内閣官房水循環政策本部事務局は、新たな水循環基本計画のもと、関係省庁と連携しつつ、水循環施策の推進に全力で取り組んでまいります。

水循環基本計画の変更を契機に様々な視点から健全な水循環に思いを馳せていただくとともに、健全な水循環の維持・回復のため、皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

■地方公共団体や民間企業等による水循環に資する活動の促進

○はじめに

事業者、国民又はこれらの主体が組織する民間団体等が水循環と自らの関わりを認識し、自発的に行う社会的な活動は、健全な水循環の維持又は回復においても大きな役割を担っています。産官学はもとより、NPOや一般住民まで含めて、あらゆる主体が一体となって取り組むことが重要です。

今回は、水源地域の継続的な振興を図るための地方公共団体をはじめとする関係者の連携した取組の促進、また企業による積極的な取組を促すために令和6年度に新たに創設した「水循環企業登録・認証制度」について、解説します。

○水源地域振興について

令和6年8月に閣議決定された新たな水循環基本計画において、民間団体等の自発的な活動を促進するための措置として地域振興が位置付けられています。地域振興として、水源地域の人々への共感と感謝を基盤として、上下流交流や地域活性化交流等を通じた持続的かつ自立的な水源地域の未来形成に向けて、取組の課題や先進的な取組事例の共有、関係者間での意見交換など、水源地域の継続的な振興を図るための活動を推進する必要があります。

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課と水資源部では、各地域の水源地域振興の取組の更なる深化を目指して、これまで実施していた「水源地域活性化会議」と「水源地域支援ネットワーク会議」を統合し、令和5年度から「水源地域未来会議」として年2回開催しています。令和6年度水源地域未来会議は、6月に2日間にわたり東京で開催し、46市町村の自治体首長を含む、会場に延べ約290名、WEB配信に延べ約290名に出席いただきました。会議においては、水源地域を抱える自治体首長等からの森林環境譲与税を活用した上下流交流、ダム本体を活用したライトアップイベントなどの事例紹介のほか、有識者からの地方創生に資する講演、参加自治体の事例ポスターを交えたネットワーキングセッション、さらには参加者が名刺交換可能なフリータイムの時間を設け、自治体間のつながりが促進されました。

令和6年度水源地域未来会議の開催状況

参加者からは、「水源地域に関わる人がこれだけ集まる会議で情報共有できることが良かった」、「講演内容は大変参考になり、これからの地域づくりの参考としていきたい」、「ネットワーキングセッションに参加し、他の自治体とのつながりができたので、今後視察等を通じて施策検討の参考にしたい」といったお声をいただきました。

令和6年度第2回水源地域未来会議は、11月にあさくら3ダム(寺内ダム・江川ダム・小石原川ダム)が位置する福岡県朝倉市において開催し、筑後川の流域圏をはじめ、全国各地から約130名が参加されました。

会議においては、あさくら3ダムの現地見学をはじめ、有識者からのダム等のインフラ施設を活用したインフラブランディングや水源地の魅力発信手法に関する講演、3ダムを抱える朝倉市の取組紹介、国土交通省水管理・国土保全局水資源部から、新たな水循環基本計画に位置付けられた「流域総合水管理」についての話題提供が行われました。

また、ワークショップにおいては、「筑後川流域と水源地域がともに生きる未来」をテーマとしてグループでの議論が行われました。

グループでの議論を踏まえ、「3ダム・周辺施設を活かしたツーリングやトライアスロン大会」、「3ダムにおける小水力発電を活用し、筑後川流域圏内の有明海における海苔養殖へ利用することにより水のめぐみを最大化する」等のアイデアが提案されました。

令和6年度第2回水源地域未来会議の開催状況

○水循環企業登録・認証制度について

近年、企業においては、企業の社会的責任(CSR)や持続可能な開発目標(SDGs)の動向に加え、気候変動や水リスクなど、様々な課題への更なる対応が求められており、これらの背景を踏まえ、近年、企業による多様な水循環に資する取組が実施されています。

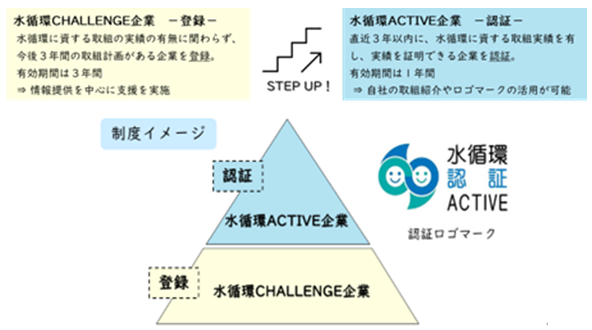

このため、水循環に資する企業の取組を積極的に登録・認証し、インセンティブを高め、より一層企業の取組を促進することで、社会全体で水循環に向き合うことを目的として、「水循環企業登録・認証制度」を令和6年7月に創設しました。

この制度では、水循環に資する取組実績の有無に関わらず、今後3年間の取組計画がある企業を「水循環CHALLENGE企業」として登録し、また、水循環に資する取組を既に行っている、つまり、取組実績を有していて、その取組の実績を対外的に証明できる企業を「水循環ACTIVE企業」として認証しました。

令和6年度においては、8月1日~30日まで申請受付の期間を設け、水循環ACTIVE企業として89社、水循環CHALLENGE企業として10社の計99社の登録・認証を行いました。

このうち、水循環ACTIVE企業の取組内容としては、水源涵養の支援や事業活動における水量削減、水循環に係る教育啓発、河川清掃などの取組が多く見られました。

水循環企業認証・登録イメージ

さらに、水循環企業として登録・認証を受けた企業へのアフターサポートとして、有識者講演、水循環ACTIVE企業の優良な取組事例の聴講等を通じて、水循環企業の取組の深化や更なる取組を促すことを目的に、国土交通省と共催で「水循環企業連携フェア」を令和7年1月23日に開催しました。会場に約70団体・社の約200名、WEB配信に約100団体・社の約130名の計約330名が参加されました。

中野水循環政策担当大臣による主催者挨拶

第1部では、東京大学の沖大幹教授が「水みんフラと流域総合水管理」をテーマに基調講演を行うとともに、企業と自治体が連携した取組事例紹介として、連携して森林保全活動を行っている愛知県岡崎市及び三菱自動車工業株式会社が講演を行いました。その後のクロストークでは、筑波大学の辻村真貴教授がモデレーターを務め、沖大幹教授、愛知県岡崎市、三菱自動車工業株式会社が登壇し、産官学が連携した取組を行うために必要なこと、連携した取組を始めて現在までの社内や市民の反応の変化などについて、議論が行われました。

第2部のパネルセッションでは、4つのブースにおいて、水道水源の森づくり、ブルーボンド、水循環につながる教育・啓発、水循環の見える化と生物多様性等の8つのテーマについて発表し、各ブースで約40名程度の参加者が聴講し、来場した企業間、自治体との意見交換や名刺交換が多く見られました。

内閣官房水循環政策本部事務局では、より一層、企業等による水循環に資する取組を登録・認証し、アフターサポートを実施することで、更なる取組を後押ししてまいります。

○おわりに

健全な水循環の維持又は回復に向けては、関係者が相互に連携・協力することが重要となります。国、地方公共団体のみならず、事業者、国民又はこれらの主体が組織する民間団体等が水循環と自らの関わりを認識し、自発的な活動を促進することが重要です。

内閣官房水循環政策本部事務局は、引き続き、水源地域未来会議や水循環企業登録・認証制度等を通じて、地方公共団体や民間企業等による水循環に資する活動を促進してまいります。

■「需要主導型」の水資源開発の促進から「リスク管理型」の水の安定供給へ

~豊川水系における水資源開発基本計画の変更を例として~

○はじめに

今日の我が国の水利用は、高度経済成長期の産業の発展、都市への人口集中に伴う急速な水需要の増加に対応して進められてきた水資源開発の成果に支えられています。全国で安定的に水資源を確保するため、ダムや水路等の整備を集中的に実施し、水供給能力の増強を進めてきた結果、近年では、全国の水資源開発施設の整備は一定の水準に達しつつあります。

しかしながら、一部の施設は整備途上であり、依然として不安定取水となっている地域が存在する等、地域的には水の供給が十分に確保されていない状況も見られます。これに加え、地球温暖化等の気候変動による洪水・土砂災害の頻発・激甚化や渇水の深刻化、また、大規模自然災害や急速に進行する水インフラの老朽化に伴う大規模な事故等、これらによる広域かつ長期にわたる断水等の新たなリスクや課題が顕在化してきています。

このような状況を踏まえ、平成29年5月に国土審議会から「リスク管理型の水の安定供給に向けた水資源開発基本計画のあり方について」が答申され、これを受けて、従来の需要主導型の「水資源開発の促進」から、リスク管理型の「水の安定供給」へと水資源政策の転換を進めています。

○水資源開発基本計画の抜本的見直し

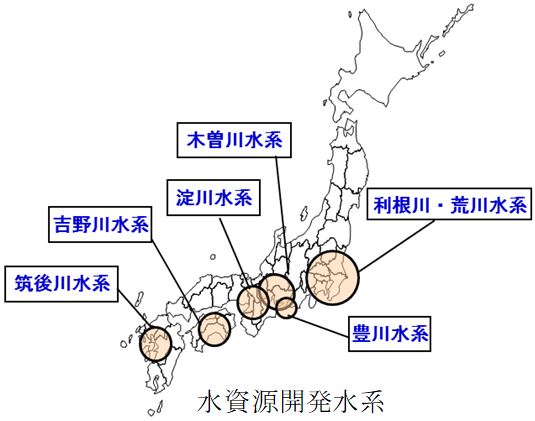

我が国の産業と人口の約5割が集中する7つの水資源開発水系において、水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基本となる水資源開発基本計画(通称フルプラン)を策定し、安定的な水利用を可能にするための施策を進めています。水資源開発基本計画では、水資源開発促進法に基づき、「水の用途別の需要の見通し及び供給の目標」、「供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項」、「その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項」を記載することになっています。

水資源開発基本計画については、前述の平成29年5月の国土審議会からの答申を受け、全7水系6計画の抜本的な見直しを進めていくこととしており、平成31年4月の吉野川水系に続いて、令和3年5月に利根川水系及び荒川水系、令和4年5月に淀川水系、令和5年1月に筑後川水系について、閣議決定・国土交通大臣決定しました。今般、令和6年12月に全部改正を行った豊川水系の水資源開発基本計画を例として、紹介したいと思います。

○新たな計画ポイント

豊川水系における水資源開発基本計画について、リスク管理型の計画へ見直すにあたり、以下の4つをポイントとしています。

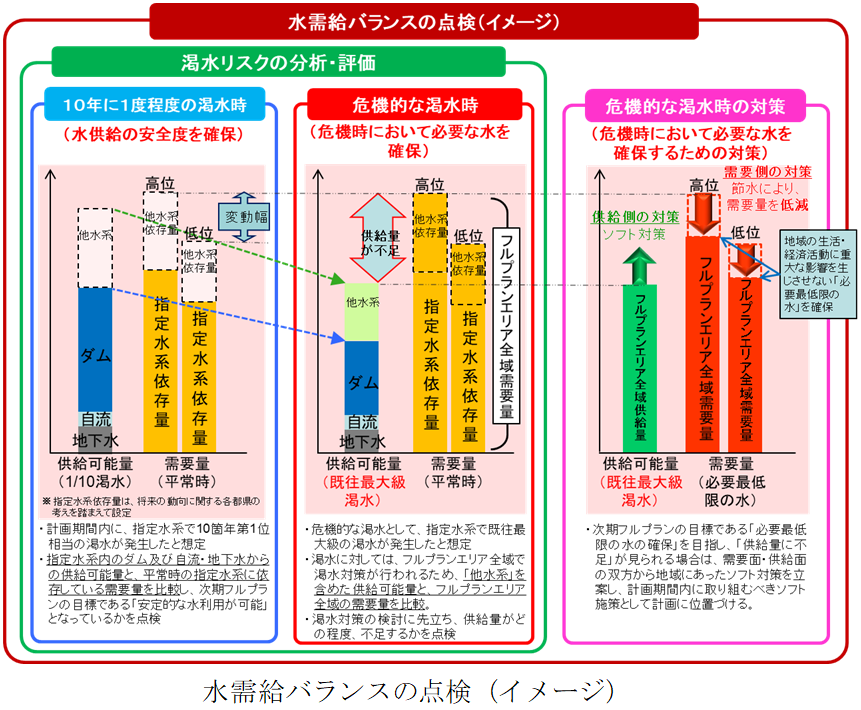

① 供給の目標に、発生頻度は低いものの水供給に影響が大きいリスク(危機的な渇水等)を追加

・対象とする渇水として、10箇年第1位相当の渇水に加え、危機的な渇水を追記

・渇水に対する目標として、10箇年第1位相当の渇水では安定的な水の利用を可能にすること、危機的な渇水では生活・経済活動に重大な影響を生じさせない必要最低限の水を確保することを設定

②需要と供給の両面に存在する不確定要素を踏まえて、水需給バランスの点検を行い計画を策定

・需要予測について、社会経済情勢等の不確定要素(人口、経済成長率)や、水供給の過程で生じる不確定要素(水供給過程での漏水等、給水量の時期変動)を考慮し、高位と低位の2ケースを想定

・供給可能量の予測については、10箇年第1位相当の渇水、既往最大級の渇水の2ケースを想定水需給バランスの点検については、上述の不確定要素を踏まえ、各県別・用途別(水道用水、工業用水)に、10箇年第1位相当の渇水時及び既往最大級の渇水時において、供給可能量と需要の見通しの高位の推計及び低位の推計を比較しています。また、既往最大級の渇水時においては、需要面・供給面の双方からソフト対策を講じた場合の結果についても比較しています。

③ソフト対策を供給の目標を達成するための必要な対策として計画に掲上

・水供給の安全度を確保するための対策、危機時において必要な水を確保するための対策を記載する等、リスク管理型の計画として、構成を大幅に変更するとともに記載内容も大幅に拡充

<水供給の安全度を確保するための対策>

需要面からの対策では、節水機器の普及等の取組、節水意識の啓発、用途をまたがった水の転用等を記載し、供給面からの対策では、地下水の保全と利用、雨水・再生水の利用の促進等を記載しています。

<危機時において必要な水を確保するための対策>

危機時に備えた事前の対策では、取水制限等の対策、ダム容量の特定の用途外への緊急的な活用といった水利使用の調整、ダム貯水量の温存に努める運用、応急給水体制の整備、災害時の相互支援協定の締結、BCPの策定、渇水対応タイムラインの策定等を記載し、危機時における柔軟な対応では、早い段階から情報発信と節水の呼びかけの促進等を記載しています。

④PDCAサイクルの導入

・おおむね5年を目途に計画を点検し、必要に応じて計画の見直しを行うことを記載

上述した①~④の他に、「その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項」の一つとして、水循環基本計画との整合に関して、健全な水循環の維持又は回復に向けて、流域治水、水利用及び流域環境の保全等に一体的に取り組むことで、「水災害による被害の最小化」、「水の恵みの最大化」、「水でつながる豊かな環境の最大化」を目指す「流域総合水管理」を展開することを記載しています。

○おわりに

以上のとおり、豊川水系における水資源開発基本計画について、これまでの需要主導型の計画からリスク管理型の計画へと抜本的に見直しました。

新たな計画では、水需給バランスの確保に加え、水資源を巡る新たなリスクや課題に対応していくこと、起こり得る渇水リスクを幅広く想定して水需給バランスを総合的に点検しつつ、ハード対策と必要なソフト対策を一体的に推進することとしています。

より国民に役立つ計画となるためには、計画の見直し(全部変更・一部変更)や中間点検を適時適切に行えるよう、全7水系6計画のPDCAサイクルを不断に回していくことが重要となります。

これらの取組により、安全で安心できる水を安定して利用できる仕組みをつくり、水の恵みを将来にわたって享受できる社会を目指します。