一般財団法人 水源地環境センター 第25回 技術研究発表会 開催

令和6年11月29日(金)、千代田放送会館(東京)において、一般財団法人 水源地環境センター(WEC)の 第25回技術研究発表会が開催されました。

本年もWebによる配信を併用したハイブリッド形式で開催し、聴講者数は、来場参加102名、Web参加178アクセスとなりました。

■開会の挨拶

冒頭、当センターの平井理事長から挨拶がありました。

本年、地震と大水害に襲われた能登半島の方々へのお見舞いの言葉を述べた後、地震を耐え抜いたダム(石川県小屋ダム)が、地震災害からの復旧途上であった珠洲市における洪水被害の軽減に貢献したことに触れ、ダムの高度運用化が激甚化する災害への対応として重要な課題であり、水源地環境センターとしても関連する技術開発を進めていくと述べました。また、特別講演の講師としてお招きした応用生態工学会 会長(東北大学名誉教授) 占部先生を紹介し、土木と生態学の誘導を推進してきた学会の歴史と、蓄積してきた研究成果の社会還元を目指している同学会の方向性を称賛するとともに、本日の発表内容から多くの有益な議論が生まれることを期待するとして挨拶を締めくくりました。

■来賓挨拶

次に、来賓として 参議院議員 足立敏之先生が挨拶をされました。先生は水源地環境センターの先輩でもあり、永年、当センターの活動を応援をしてくださっていました。誠に残念なことですが、先生は昨年末12月27日に海外で水難事故に遭いご逝去されため、当発表会でのご挨拶が公式に当センターにメッセージを頂く最後の機会となりました。ご冥福をお祈りいたします。

先生は、令和5年に参加された「欧州近自然川づくり調査」の紹介を通じて、スイスの超過洪水対策やイギリスの自然洪水管理、ロンドンのテムズバリアの現地視察に触れ、日本への応用の可能性や課題を指摘されました。最後に、今後も河川環境の保全と再生に注力する意向を述べ、挨拶を終えました。

■特別講演

続いて、東北大学名誉教授 占部 城太郎先生の特別講演がおこなわれました。占部先生は、生態学の権威として、特に応用生態工学会の活動では当センターもご指導を頂き、大変お世話になっている方です。

占部先生は、「地球温暖化と生態系としてのダム湖」と題し、ダム湖の生態系と温暖化の影響について語られました。講演では、生態の成り立ち、水質への影響、温暖化への対応策と適応策について説明がありました。

まず、先生が最近訪れた中国・長江の生物減少の話から講演は始まりました。絶滅した長江イルカや減少するスナメリの例を挙げ、長江での生物減少の原因は三峡ダム建設にあるという説もあるが、むしろ過剰漁獲の影響が大きい可能性があると指摘し、今、欧州のみならず中国においても、生物多様性というものが非常に重要視されてきている状況にあると説明されました。

-生物群集の形成要因-

次に、生態学で生物群集の構成が決定付けられる2つの要因について言及されました。「空間要因」(生物がその場所に到達できるか)と「環境要因」(水温やpH、栄養塩などの水質、捕食者の存在など)の2つだそうです。また、分類単位でみると地域ごとに異なる分類群に属する生物が分布しているが、機能面から考えると、所属する分類群が異なっていても、似た役割の生物は存在しているそうで、分類面では空間要因、機能面では環境要因の関与が大きいと解説されました。

-温暖化が水質に及ぼす影響-

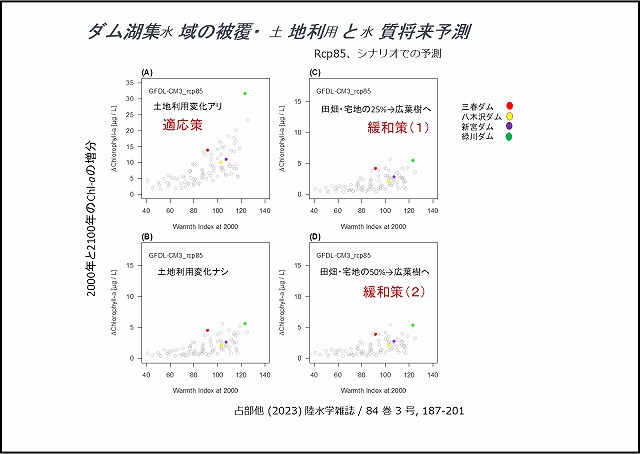

温暖化による水質への影響として広く知られているアオコの発生ですが、原因は、ある種の藍藻類の大量発生とのことです。先生は、ご自身の研究成果を引用しながら、水温上昇は確かに藻類の大量発生に直接的に関与しているのだが、それよりもむしろ温暖化によって、ダム湖集水域の被覆・土地利用が変化した結果、富栄養化してアオコ発生などにつながるというような間接的な影響の方が大きいとおっしゃいました。

-温暖化に対する戦略-

温暖化に対する戦略として、先生は「適応策」と「緩和策」が良く議論されていると紹介されました。「適応策」とは、例えば温暖化に適応して、今まで静岡で採れていたミカンを福島で造るようにするなど作付作物をリンゴからミカンに変えるなど、温暖化を受け入れる戦略で、「緩和策」とは、温室効果ガスの排出削減、特に、化石燃料の使用抑制や再生可能エネルギーの導入などの対策を進め、地球全体の温暖化ペースを緩和することを通じて水温上昇による水質変化のリスクを減らせるという戦略であるとのことです。

ダム湖の水質においても、温暖化の影響は避けられないものの、適応策を取らずに、今の土地利用を変えなければ、現在と同じ状態が続くことにより富栄養化の進行を抑えることができ、水質悪化は最小限にくいとめられるだろう。さらに森林(特に広葉樹)を増やすことによって水質好転の可能性もあると指摘をされました。先生は、現在の土地利用政策を見直し、集水域の森林再生を進めることが、将来の水資源管理にとって重要になると強調され、講演を締めくくりました。

■内部研究発表

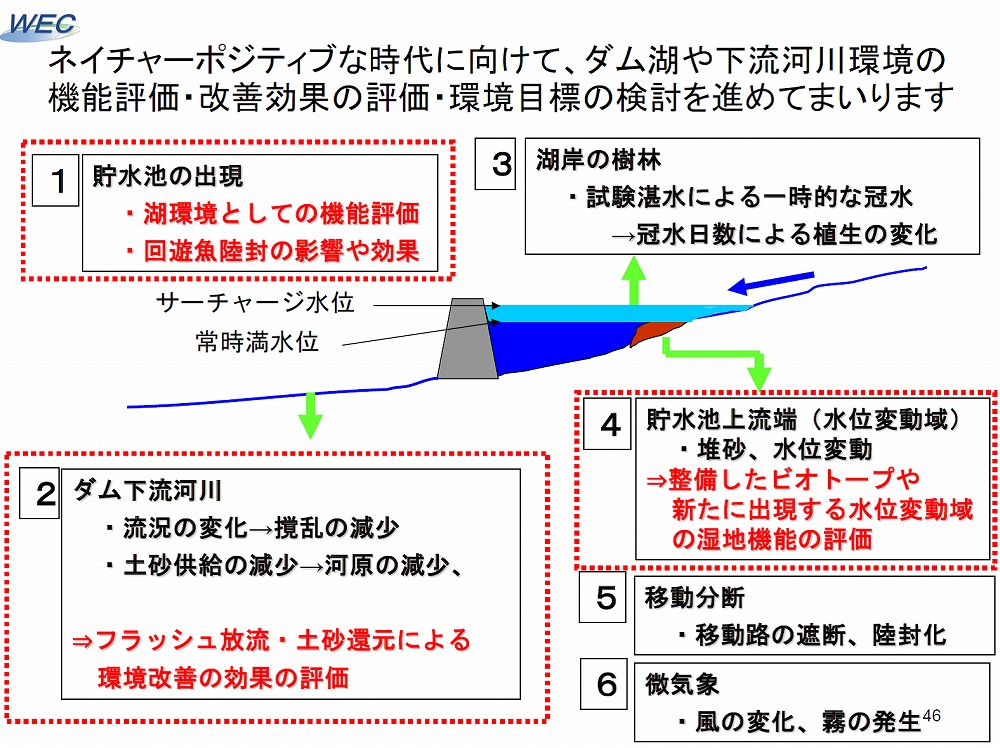

「ネイチャーポジティブな時代に向けたダムの環境保全」

-ダム湖生態系の機能評価とダムの活用可能性-

研究第3部 次長 大杉 奉功

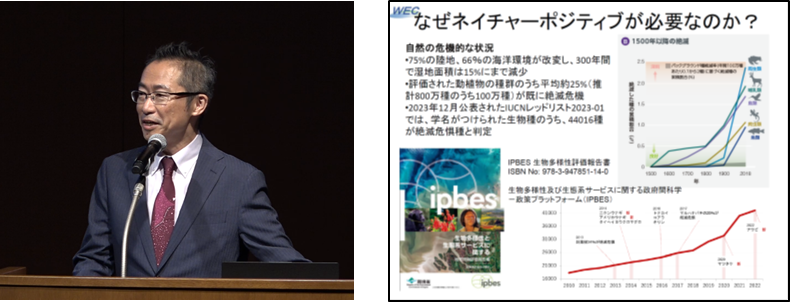

研究第3部 次長の大杉は、ネイチャーポジティブの概念の紹介とその考え方に基づいたダム湖の機能評価やダム管理への適用について発表しました。

ネイチャーポジティブとは、生物多様性の損失を防ぐだけでなく、環境を回復・向上させることを目指す取り組みであり、国際的な枠組みとして2050年目標が掲げられています。日本でも2030年までに生物の絶滅を防ぎ、2050年までに回復を進めることを目標とされています。

生物多様性の損失は日常生活にも影響を及ぼしつつあり、身近な例として取り上げたのが、食材としての魚介類です。例えば、近年ではウナギ、マツタケ、アワビが絶滅危惧種に指定され、寿司ネタとして親しまれている魚の多くが養殖できず、天然資源に依存している状況にある。クロマグロやカツオ、キンメダイなどは安定供給が難しく、現在のペースで生態系が劣化すれば、これらの魚が食べられなくなる可能性もある。このため、単に生物を絶滅させないだけでなく、自然環境の復元が不可欠である、と彼は述べました。

河川行政における河川の環境管理は、平成ゼロ年代の河川水辺の国勢調査や多自然川づくりの導入から始まり、平成8年の河川法の改正によって法の目的に「河川環境の整備と保全」が位置付けられたことから本格化した等の経緯を説明しました。更に近年、河川においてもネイチャーポジティブな整備が求められている背景から河川環境の目標を明確に設定し、それを河川整備計画に組み込む方向性が打ち出された国交省の方針を紹介しました。河川整備計画において、定量的な環境目標が位置づけられ、今後の河川整備や管理の中で環境改善を目的とした整備が進められる方針である、とのことです。

続いて、ダム事業においてネイチャーポジティブな取り組みをどのように進めるか?を検討するにあたり、これまでのダム事業における貯水池や下流河川の環境改善を視野に入れた取り組みを紹介し、魚類の生息場としての役割を持ち、一部ではサクラマスや陸封アユの生息が確認されているダムの貯水池、フラッシュ放流や土砂還元の実施による下流河川の環境改善の試みなどを紹介しました。

さらに、ダム湖の水位変動域を活用した湿地環境の形成も重要な要素であり、トンボ類の生息状況を指標とした機能評価が行われていると説明を進めました。

これらの研究成果を基に、ダムが持つ環境改善機能を評価し、ネイチャーポジティブな河川管理の目標を設定できるような検討を進めていくことがこれからの課題であると結論づけ、今後ダム貯水池や下流河川の環境評価を進め、持続可能な河川管理のための施策を検討していく方針を示して発表を終えました。

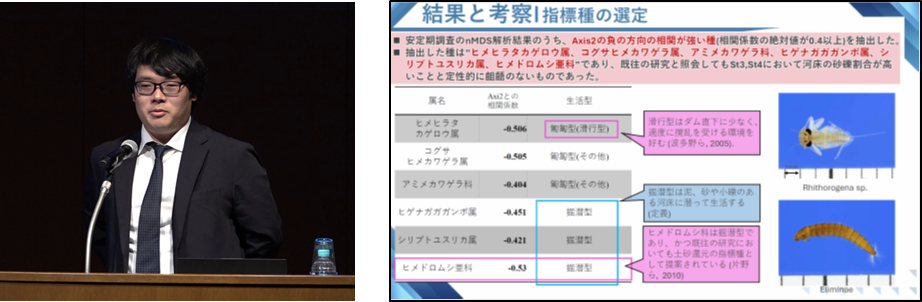

「ダム下流における土砂還元を見据えた物理環境、生物環境の変化に関する考察」

-新宮川水系熊野川の事例-

調査部 主任研究員 井関 宏崇

研究発表の2番手は、新宮川水系熊野川の二津野ダム下流における河川環境の違いが河川の水生生物に与える影響について、調査部 主任研究員の井関です。

熊野川は奈良県を源流とし、和歌山県、三重県を流れる一級河川で、流域は年間降水量が多く、かつ土砂の供給量が大きい特徴があります。このため、流域の各ダムでは堆砂が進み、特に熊野川本川に位置する二津野ダムでは総貯水容量に対する堆砂率が38.4%に達している一方で、ダム下流では粗粒化が進行しています。

WECでは、2018年から二津野ダム下流の熊野川本川3地点と支川1地点で物理環境と生物環境の調査を行ってきました。彼は、継続的な濁度の測定結果から、ダム放流量が10~100m3/sにおいて砂州のフィルタリング効果による濁度低減が確認されたこと、河床材料の粒径については、ダム直下では粗粒化が進行していたことを報告しました。さらに、付着藻類の調査では、本川で珪藻が優占、支川で藍藻が多く、大規模な出水時には付着藻類の組成が変化し、糸状伸長型の緑藻が増加することを確認したと述べました。

底生動物の調査では、ダム直下では固着造網型が多く、下流では匍匐型や滑行型の種が優占しており、非計量多次元尺度法(NMDS)による解析では、河床材料の粒径が小さくなるほど底生動物群集がダムのない自然河川における底生動物群集に近づく傾向が示されたことについても報告しました。

また、土砂還元の効果を評価するための指標種として、ヒメヒラタカゲロウ属など6種を選定したということで、これらは適度な攪乱環境を好み、細かい砂礫に依存するため、土砂供給の影響を反映する指標種となりえるとのことです。

砂州のフィルタリング効果を活かした濁度低減や、河床材料の変化による底生動物の生息環境の変化など、土砂還元の有効性を示すデータも得られている一方で、大規模出水時の付着藻類の変化や、底生動物群集の変遷など、継続的なモニタリングが必要とされるとし、熊野川の環境改善に向けた科学的なアプローチを続け持続可能なダム管理の方法を検討することの重要性を強調しました。

最後に、土砂還元の効果をより詳細に評価し、堆砂問題への対策を進めていくことが求められていると述べて、今後の方向性を示しました。

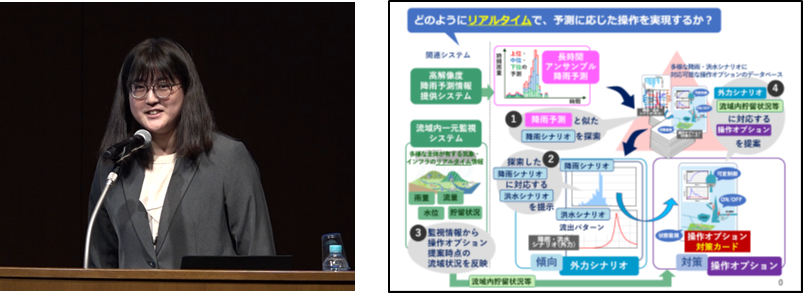

「流域内の貯留機能を最大限活用した被害軽減の実現」

-アンサンブル気候予測データを活用した利水ダムの運用高度化の検討-

研究第1部 主任研究員 最上 友香子

研究第1部主任研究員の最上は、「アンサンブル気候予測データを活用した利水ダムの運用高度化の検討」について発表を行いました。

本研究は、SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)第3期の「スマート防災ネットワークの構築」におけるサブ課題Dの一環であり、京都大学を中心に9機関が協力して進めているものです。その中で、水源地環境センターは事務局を務め、流域の貯留機能を最大限に活用し風水害の激甚化に対応するための研究開発を進めています。

講演では、利水ダムや農業水利施設などの既存インフラを有効活用し、流域全体で洪水対策を強化する取り組みについて説明がありました。水源地環境センターが担当する「D-2」の研究では、降雨予測データを活用し、事前に操作シナリオを検討することで、適切な洪水対策を可能にする技術の開発に取り組んでいます。

この研究では、気象協会が開発する高解像度の長時間アンサンブル予測を活用し、過去の降雨パターンとシミュレーション結果をデータベース化することで、事前に適切な操作パターンを決定できる仕組みを構築しようとしています。

また、ダムの操作ルールについても研究が進められており、利水ダムの洪水対策として、降雨のパターンごとに最適な操作オプションを提案し、関係者間の合意形成を進めることが課題として挙げられていました。

本研究は過去の実績データだけに頼るのではなく、未経験の降雨シナリオを想定した予測システムを活用し、洪水対策を高度化することを目的としており、今後、さらにシミュレーション結果を検証し、実際の運用に適用できるよう研究を進める方針であると、最後に纏めました。

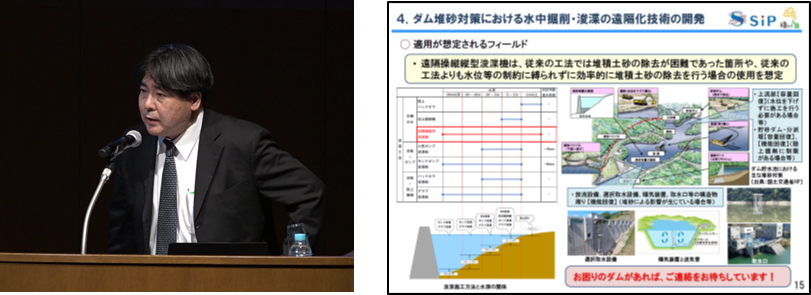

「人力で実施困難な箇所のロボット等による無人自動計測・施工技術開発」

-ダム堆砂対策における水中掘削・浚渫の遠隔化技術の開発-

研究第2部 部長 小野 雅人

研究第2部 部長 小野の発表は、SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)の一環として進められている「ダム堆砂対策の無人自動計測・施工技術開発」についてのものでした。

この研究は、「スマートインフラマネジメントシステムの構築」のサブ課題A「革新的な建設技術の開発」に属し、「人力で実施困難な箇所のロボット等による無人自動計測・施工技術開発」を目的としています。

本課題では、ダム堆砂対策に焦点を当て、WECは東亜建設工業(株)と協働して水中掘削・浚渫の遠隔化技術を開発しているとのことです。

彼は、従来の主な対策工法である陸上掘削は施工時期が限られることや、ダムの多くが僻地に立地しているため担い手不足が深刻化しているなどの問題があると話しました。これを解決するため、三次元計測・測量技術と遠隔化技術を組み合わせた新たな浚渫システムの開発が進められており、音響カメラによる視認技術やロータリーカッターを備えた浚渫装置の開発を通じて、従来工法では難しかった放流設備や取水口周辺、上流部の浅瀬でも施工が可能になり、発電ダムなど水位を下げられない施設でも活用が期待される、とさらに詳しく語りました。

現在は開発の2年目であり、令和9年度の社会実装を目指して、要素技術の開発とシステム統合、さらには実際のダムで実証実験を進めていくということで、今後より多くのダムへの適用を視野に入れ、関係機関との意見交換を重ねながら研究を推進していくという方針を示し、発表を締めくくりました。

■閉会挨拶

閉会挨拶は、理事 小平 卓がおこないました。

前回の研究会に比べ、今回工夫した点は、より専門的な内容の発表となるようにしたことであると最初に述べました。

基調講演では、占部先生の知見に接することができ、その中で「河川水辺の国勢調査」の活用価値が示されたことは、大変有意義に感じたと話し、次に発表の内容に触れSIP関連の研究は進展しているが、来年は重要な節目となるため、WECに対しても引き続き皆様方の支援をお願いしたいとしました。

最後に、懇親の場への参加と、その中でのさらなる意見交換を呼びかけ、感謝の意を表し閉会の辞として、すべてのプログラムを終了いたしました。

■最後に

今回は、来場、Web聴講の方々多数のご参加をいただき、誠に有難うございました。

研究員一同、さらに研究を次のステップに進め、新しい報告を発表できるよう研鑽に努めてまいる所存です。

講演者・発表者の方々、来場、或いはWebでの動画配信を通じて聴講いただいた皆様方、誠にありがとうございました。