(聞き手:水源地環境センター 仙台事務所 佐藤)

(WEC)

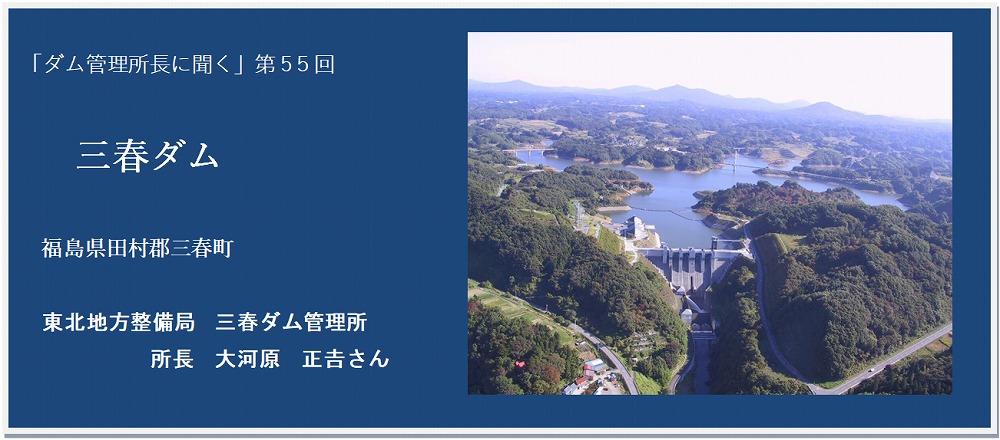

「ダム管理所長に聞く」第55回は、阿武隈川水系 大滝根川に建設された三春ダムを管理する東北地方整備局三春ダム管理所 大河原所長にお伺いしました。

大河原所長、どうぞよろしくお願いします。

では、はじめに三春ダムの概要についてご紹介下さい。

■三春滝桜をはじめとして桜の名所と知られる郷のダム

ダムの概要

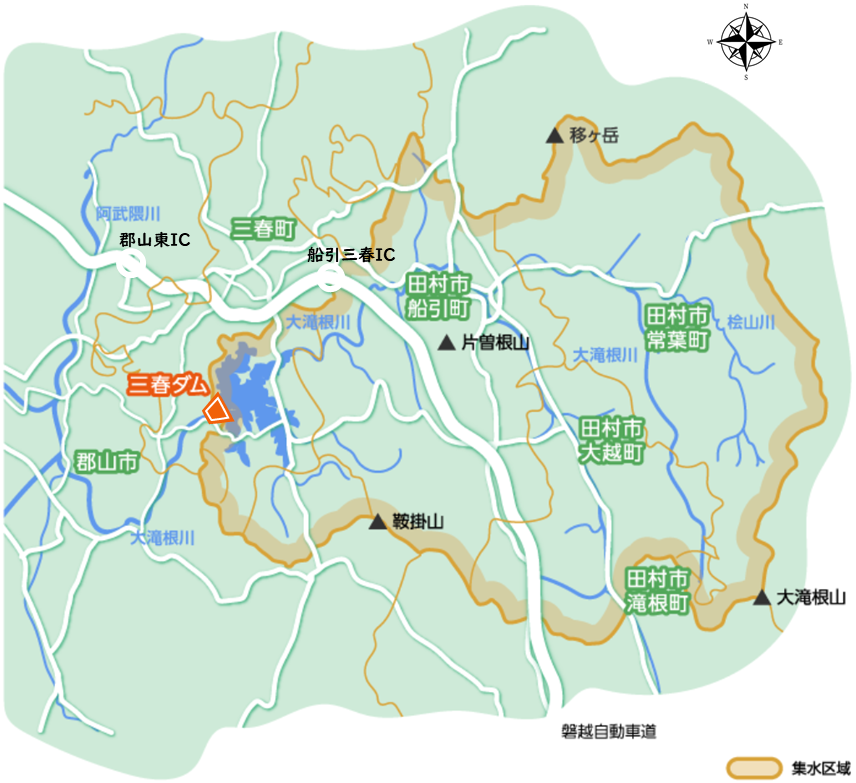

三春ダムは、一級河川 阿武隈川の右支川である大滝根川(福島県田村郡三春町西方地内)に建設された多目的ダムです。

ダムの目的は、

洪水調節(大滝根川の計画高水流量700m3/sを100m3/sに調節)

ダム下流沿川の既得用水の補給等

農業用水の供給(約4,100haの農地)

水道用水の供給(郡山市の他、2市1町)

工業用水の供給(1者)

ダムの流域は、

流域面積226.4km2

関係自治体は、2市1町(建設当時は、1市5町)

流域人口は約3万人

畜産や農業も盛ん

ダムの規模は、

ダムの高さ65.0m

堤頂部の長さ174.0m

総貯水容量42,800,000m3

ダムの型式は、

重力式コンクリートダム

水没移転者等

158世帯約700名の皆様

三春ダムの特徴として第一は、直轄のコンクリートダムで初めて拡張レヤー工法を採用していることです。拡張レヤー工法(ELCM、Extended Layer Construction Method)は、コンクリートダムの建設における合理化施工法ですが、三春ダム堤体の建設が始められた昭和63年当時は従来の柱状ブロック工法に代わるRCD工法とともに面状工法とも分類される画期的なものでした。

また、三春ダムは平成5年4月に全国に先駆けて「地域に開かれたダム」の指定を受けており、三春町にあった三春城(舞鶴城)の城下町に造られるダムということで、ダム堤体下流面をお城の石垣風に、ゲートハウスをお城の櫓風につくられています。つまり、景観に配慮しているダムということです。私としては非常に風情を醸し出しているのではないかと感じています。

ダム貯水池は地形条件も相まってヤツデの葉のような形をしています。また、上流には市街地・集落が点在し流入河川の汚濁負荷量が高いため、計画時から水質の悪化が予想されていました。そのため、建設当初から曝気循環施設や前ダムなど種々の水質保全対策施設を設置しております。

ダム完成後もアオコの発生などもあり、様々な水質保全対策のフィールドともなってきました。

平成29年度には曝気循環施設の深度の変更や施設の増強などを実施し現在に至っており、富栄養化現象の抑制・回避について効果が確認されています。

【参考】

建設の経緯

昭和47年 三春町に大滝根ダム調査事務所を開設

昭和50年 三春ダム工事事務所に改組

昭和59年 補償基準妥結、付替道路工事に着手

昭和63年11月 ダム本体工事に着手

平成4年12月 ダム本体コンクリート打設完了

平成8年10月 試験湛水開始

平成10年3月 竣工

平成10年4月 三春ダム管理所開設

令和7年4月 管理移行27年経過 28年目

■日本で初めて行われた洪水時特例操作(全量カット)

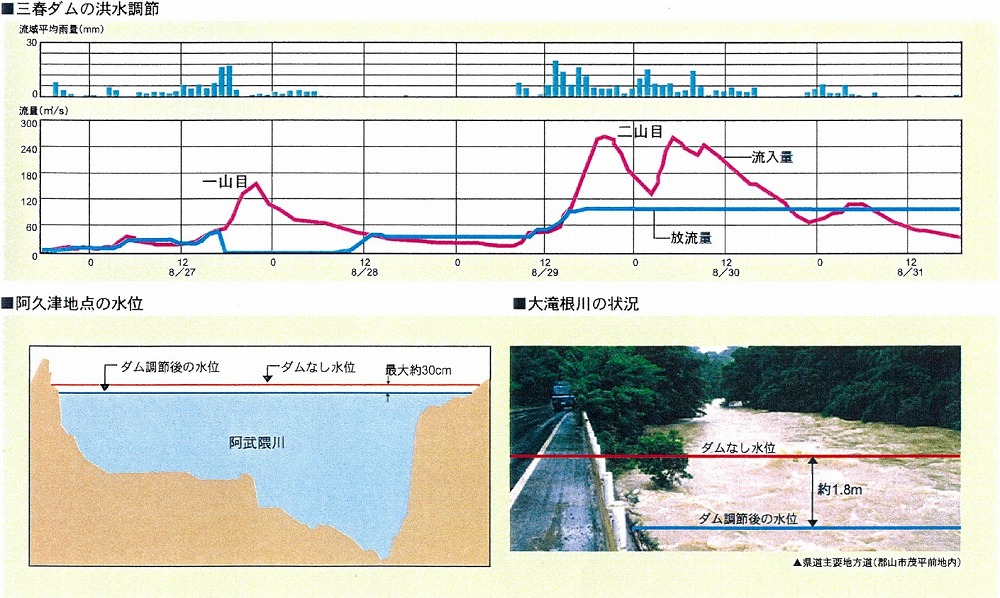

三春ダムは、平成10年4月に管理に移行しましたが、その年の8月に阿武隈川平成の大改修の契機となる「平成10年8月末豪雨」が来襲しました。

この豪雨では、阿武隈川の水位が軒並み急上昇して床上・床下浸水がはじまり、郡山市をはじめ避難勧告(当時)が出される地域が出ていました。

三春ダムでは総合的に検討し、最大流入量155m3/sの中、ダムからの放流量を緊急的に0m3/sとする全量カットを行いました。(通常は最大100m3/sの放流を行う。)

これにより、下流の大滝根川及び阿武隈川本川沿川の浸水や越水等による洪水被害の軽減を図ることができました。

具体的には、三春ダムの一連の洪水調節により、阿武隈川阿久津地点(大滝根川本川合流地点下流)の水位を最大約30cm低下させる効果があったと推定しています。

なお、これまで三春ダムでは令和元年東日本台風など、様々な出水の折に7回の特別防災操作を実施し、ダム下流域の洪水被害の軽減に大きな効果を発揮しています。

現在では、特別防災操作(当時は、ただし書き操作と言っていた)による洪水調節検討は必須と言える時代になりましたが、三春ダムが先駆けであったと考えております。

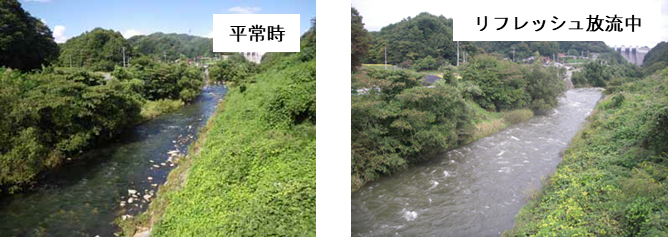

■下流河川の環境改善のためにリフレッシュ放流を実施

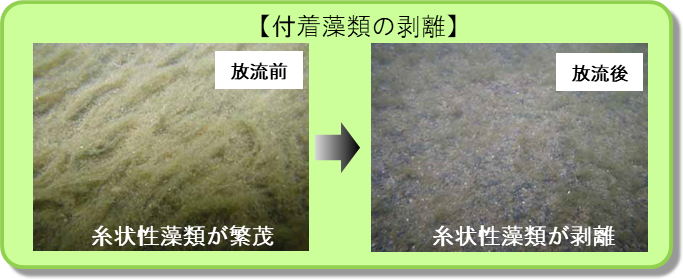

三春ダムでは、ダム下流河川の環境向上を目的として、リフレッシュ放流を実施しています。リフレッシュ放流は、洪水期間(6月11日~10月10日)中に2週間に1回程度の割合で最大20m3/sの放流を実施することにより、藻類の剥離再生や“よどみ”の解消を図っています。

■ダム湖の水質対策について

前段でも述べましたが、三春ダムは、いわゆる“郷ダム”の部類で、上流域に市街地・集落が点在しています。流域人口も約3万人を数え、農業(葉たばこ、養蚕等・・現在は衰退)、畜産業も盛んに行われてきたことから、ダムに流入する汚濁負荷量、特に窒素・リンの栄養塩濃度が高いため、計画時から湛水後の富栄養化が懸念されていました。

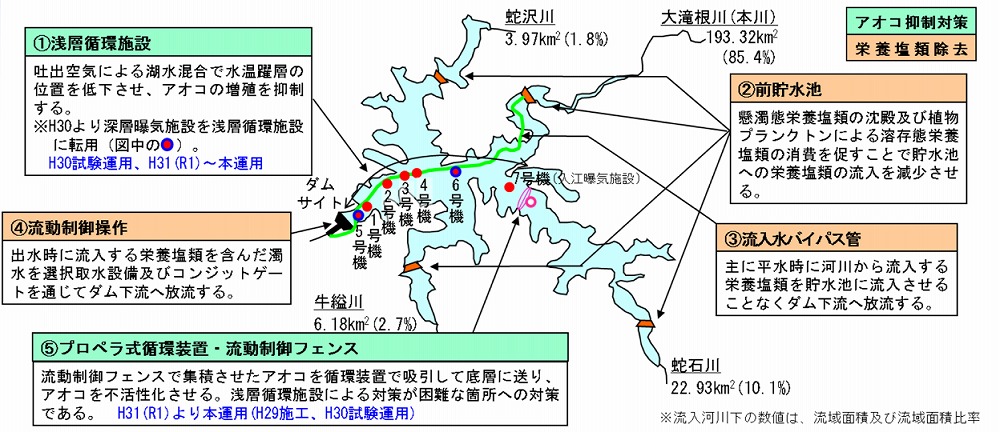

このため、ダム事業者、福島県及び流域自治体関係者からなる「大滝根川流域生活排水対策推進協議会」を立ち上げ、大滝根川全流域の生活排水対策を推進するほか、学識経験者のご指導をいただきながら、三春ダム貯水池の富栄養化による障害を抑制し、良好な水質環境を形成するために必要となる水質保全対策の検討をはじめ、多くの水質保全対策を行ってきました。

なお、三春ダムで実施している現在の水質保全対策は、

①浅層循環施設(曝気)(7基) ②前貯水池(3基) ③流入水バイパス管 ④流動制御操作 ⑤プロペラ式循環装置・流動制御フェンス

など、ほぼフル装備となっています。

■特定外来魚を撲滅するために対策

多くの河川や湖沼、ダム貯水池では、バス類やブルーギルの外来魚が増殖し、在来魚の生態へ大きな影響を与えています。三春ダムでも、「オオクチバス」と「ブルーギル」の2種類が確認され、湛水開始直後から個体数が増加し、在来魚への影響が危惧されました。

三春ダムでは貯水池の水位操作を活用した外来魚の繁殖活動の抑制に取り組み、大きな効果を上げています。

具体的には、次のように繁殖抑制対策を実施しています。

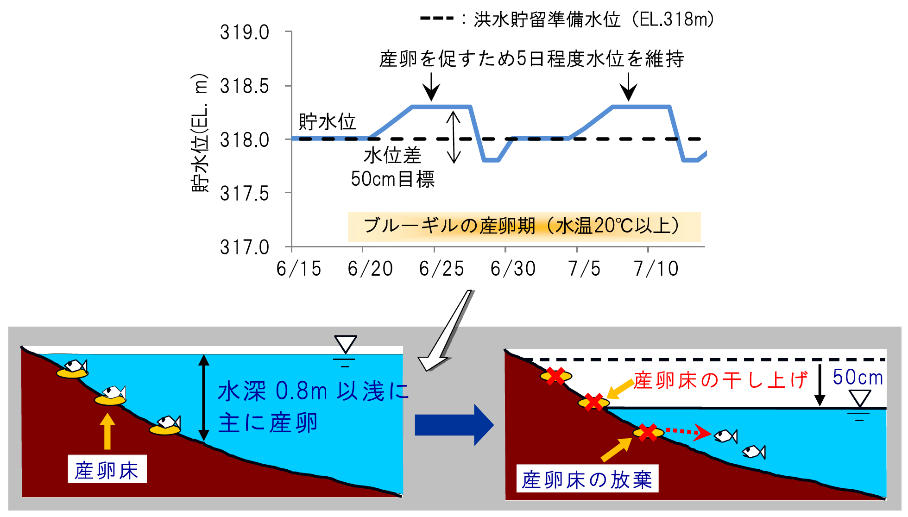

まず、オオクチバスに対しては、産卵時期に合わせて貯水位を階段式水位操作により低下させ、産卵床を干し上げる対策です。

水位操作の工夫によるオオクチバスの繁殖抑制(産卵床の干し上げ)

ブルーギルに対しては、洪水期間中のリフレッシュ放流(弾力的管理)を活用して、産卵床を干し上げる対策です。

水位操作の工夫によるブルーギルの繁殖抑制(産卵床の干し上げ)

最近の河川水辺の調査では、大きく個体数を減少していることが確認されています。

■地域とともに歩む三春ダム

三春ダムは、全国に先駆け平成5年4月に「地域に開かれたダム」に指定されました。

「地域に開かれたダム」事業は、ダム湖の利活用をさらに推進し、地域の活性化を図るため地域の創意工夫を生かすとともに、ダムを地域に一層開放することを目的としたものですが、三春ダムでは、ダム資料館をはじめとした周辺施設を一般に開放することによって、広く皆様にご利用いただいています。

また、さくら湖(ダム湖)周辺には、日本三大桜の一つにも数えられている「三春滝桜」のほか、公園・遊歩道、自然観察ステーション、三春の里田園生活館などが整備されており、郡山駅から約10km、常磐自動車道「郡山東IC」・「船引三春IC」から8km前後と車でのアクセスも良好な立地条件となっていることから、観光やレクリエーション、憩いの場となっています。

〇民間事業者の参画(モンベルの出店・・経緯等)

三春町では、「アウトドア・アクティビティ」をキーワードに、三春ダム周辺の豊かな地域資源等を更に活用した賑わいの場の創出を目指して、令和6年10月に三春ダムの「都市・地域再生等利用区域」の指定、いわゆる河川空間のオープン化の指定を受けました。

令和7年4月には、「アウトドア・アクティビティ」拠点施設となる「アウトドアビレッジ三春」がオープンしました。

総合アウトドアブランド(株)モンベルの東北最大級の売り場面積となる直営店(三春町との包括連携協定による)や、三春町出身の女性として世界で初めて世界最高峰のエベレスト登頂に成功した三春町名誉町民でもある田部井淳子さんの功績を後世に伝える記念館、三春町をはじめ周辺地域のアウトドアや観光情報を発信するビジターセンターが併設されており、レンタサイクル事業も実施しています。

また、令和7年夏には、さくら湖のほとりにキャンプ場やカヤック体験施設がオープンする予定です。

オープニング式典における関係者によるテープカット

夏のオープンに向け整備中のキャンプ場・カヤック体験施設

〇三春ダム貯水池「さくら湖」の由来

三春の名の由来は、梅・桃・桜の花が一度に咲き誇り「三つの春が同時に来る」ということからその名がついたとされています。

三春ダムでは、ダム貯水池の名称を決定するために、“地域に親しまれる愛称を”と一般公募し、1,985件という沢山の応募がありました。

その中から、地元にゆかりがあり、三春のイメージに合った親しめる優しい言葉として、85件もの同名の応募があった「さくら湖」と決定されました。なお、選考は三春町長を委員長とする7人の選考委員で行われました。

〇日本最大桜「三春滝桜」

さくら湖(ダム湖)の近くに位置している「三春滝桜」は、エドヒガン系ベニシダレザクラで、樹齢推定1000年を超え、高さ13.5m、根回り11.3mで、日本三大桜に数えられ、桜の木としては初めて国の天然記念物に指定された名木です。

開花期には四方に伸びた枝から、薄紅色花を無数に咲いている姿が、まさに流れ落ちる滝のように見えることから「滝桜」と呼ばれるようになったとも言われています。

毎年桜の季節には、「三春滝桜」を一目見ようと十数万人もの観光客が訪れています。

また、滝桜の実を鳥がついばみ種を運び、芽を出し大木となった滝桜の子孫が周囲に数多く確認されています。

滝桜を中心に半径10kmの範囲を調査した人がいて、根回り1m以上のものに限定して420本を確認、確定したとされており、このあたりでは有名な名木、延命地蔵尊の紅枝垂地蔵桜もその一つにあたります。

■その他の周辺観光

三春町は、戦国武将田村氏がこの地に城を構えたことから、城下町として発展したため、今なお、多くの神社仏閣や蔵などが町の中心市街地には点在しており、「城下町の風情ある街並み」が残る魅力的な町です。

また、三春城主田村清顕公の娘「愛姫」(めごひめ)は、伊達政宗の正室となったことで有名で、三春町では2018年の愛姫生誕450年に合わせて、「愛姫の里 三春」のイメージづくりと観光PR推進を目的に愛姫のキャラクターを制作し、「愛姫特設ウェブサイト」でも愛姫に関する歴史などを紹介しています。

「愛姫特設ウェブサイト」URL:https://miharu-megohime.com/

また、三春町では、現地体験型VR観光アプリ(ストリートミュージアム)を利用して、今は無くなった史跡等を高精細CGVRによって復元し、VR・ARで再現しています。三春城VRでは、三春城の歴史的価値や受け継がれてきた伝統文化を知ってもらうため、三春城および城下町の当時の姿(近世、秋田氏の時代)を再現しています。

実は三春ダムもVR化されています。三春ダムVRでは、三春ダムが建設される前と後、過去と現在の様子を体験できるものとなっています。

(WEC)

本日は三春ダムと周辺の魅力を熱く語っていただきありがとうございます。最後に大河原所長から一言お願いします。

三春ダムは、令和9年度で管理移行30年を迎えますが、地元三春町では三春ダムのオープン化の指定を受け、アクティビティ拠点施設として「アウトドアビレッジ三春」を整備するなど、まだまだ発展を続けています。

これからもダム周辺及び上下流の市町村との連携により様々な効果が発揮されるものと期待されています。

2026年4月~6月には「ふくしまデスティネーションキャンペーン」が開催されます。 これの前後に行われる「2025年プレDC」、「2027年アフターDC」により、福島県各地で観光キャンペーンが開催されますので、ぜひこの機会に福島県にお越しいただきたいと思います。

その際には是非、三春ダムにもお立ち寄りください。三春ダムとその周辺を楽しんでいただけたらと思います。素晴らしいですよ!

■三春ダムHP: https://www.thr.mlit.go.jp/miharu/index.html